2019年03月06日

磐田に残る家康の足跡⑫―見付の御清水

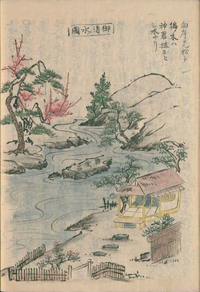

享和3年(1803)に刊行された観光ガイド本「遠江古蹟圖會」には、「見付の御清水」も紹介されています。

享和3年(1803)に刊行された観光ガイド本「遠江古蹟圖會」には、「見付の御清水」も紹介されています。御証文屋敷「安間平治弥邸跡」に建てられた解説看板によれば・・・

「平治弥は、本名弥平治、名は禮、字は伯敬、号九渕と称し、漢学の素養もあり詩文もよくした。家康から代官に任命され、甲州武田勢を退去させた功績で家康に平治弥と改名させられ、帯刀を許され、見付に住むように申し付けられた。庭には清水が湧出し、年中枯(涸)れる事がなく、之を家康に薦めたので御清水というようになった。町名もこれにあやかって、清水町となったと言う。」

かつての安間平治弥跡は、現在の片桐医院。庭園内には今でも滾々と水が湧き、音を立てて水路に入り、清水町内に流れ出ています。

かつての安間平治弥跡は、現在の片桐医院。庭園内には今でも滾々と水が湧き、音を立てて水路に入り、清水町内に流れ出ています。 家康は、その後もたびたび安間家を訪れ、宿泊もしたとのこと。安間家には代官からの証文が残され、「御証文屋敷」とも呼ばれていました。