2018年11月17日

「佐久間の民俗」発刊 風土など紹介

◆遠州常民文化談話会 4年がかり報告書に

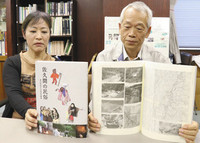

◆遠州常民文化談話会 4年がかり報告書に遠州の民俗文化を研究する団体「遠州常民文化談話会」は、浜松市天竜区佐久間町の民俗文化を中心に、四年がかりで住民から聞き取った成果をまとめた報告書「佐久間の民俗」を発刊した。会代表の名倉慎一郎さん(69)=磐田市=は「人口は減ったが、祭礼などの豊かな文化があることを多くの人に知ってもらう資料になれば」と期待する。

会は2012年に同区水窪町の民俗をまとめた報告書を発刊し、北遠では2作目。A4判、463ページにわたり、衣食住や年中行事、産業など分野ごとに11章にまとめた。

三遠南信の影響から旧町村で異なる特徴を残す佐久間の風土を紹介。祭礼では、奥三河の花祭の影響が色濃い「川合花の舞」の形態や住民の思い出、過疎化で担い手が不足する現状などを写真を交えて記した。

町内の人口は現在3,300人余。最盛期の1955年に26,000人まで達した要因になった佐久間ダム建設、久根鉱山の採掘など近代産業がもたらした当時の活況と、自然環境の変化やじん肺問題、後の人口急減といった功罪を巡る住民の思いも取り上げている。

会は18日午後1時から、記念の集いを佐久間歴史と民話の郷会館で開く。文化功労者の民俗学者で、会に助言してきた野本寛一近畿大名誉教授(81)=藤枝市出身=が講演。執筆者や住民を交えた報告シンポジウムもある。会は報告書を1,500部作り、2,000円で分ける。(問)名倉さん=0538(66)4775(「中日新聞」より)

水窪、そして佐久間。天竜川の上流部と河口との深いつながりを考えれば、地元の住民以外にも読んでいただきたい人はたくさんいます。今こそ、北遠の民俗を学ぶチャンス。先ずは、11月18日(日)に、「佐久間歴史と民話の郷会館」にお出かけください!